前言:習近平總書記強調:“在全面建設社會主義現代化國家新征程中,職業教育前途廣闊、大有可為。”主題教育開展以來,學校黨委聚焦“學思想、強黨性、重實踐、建新功”總要求,圍繞“以學促干”結合實際開展一系列有聲有色、出新出彩的活動,用實際行動踐行習近平新時代中國特色社會主義思想,切實把主題教育成效轉化為立德樹人、培根鑄魂的生動實踐,轉化為提升人才培養質量和推動國家“雙高”計劃建設的強大動力,以主題教育成果賦能學校創新發展。

10月31日下午,學校“說課程”競賽總決賽在圖書館報告廳順利舉行。來自各教學單位的參賽教師,圍繞自己所在專業的課程定位和目標、課程結構與內容、課程設計與實施、課程考核與評價、教學效果與特色等方面,進行了一場精彩的“說課程”同臺切磋活動。

該活動聚焦教師“立足崗位作貢獻”,黨委書記鄒鑫大力支持,黨委副書記、校長陳力捷,黨委委員、副校長蔣建平親自部署并到現場指導,學校教務部牽頭組織,組織宣傳統戰部、學生工作部等對本次活動給予了大力支持,到場人員涵蓋了學校7個教學單位的全體專任教師。這是學校繼10月29日舉辦的“說專業”競賽后,舉辦的第二場邀請所有專任教師到現場觀摩學習的大型競賽。

“每一位教師都要牢記立德樹人、教書育人的初心和使命,我們的工作都要圍繞人才培養這個重點來有效開展,課程改革就是其中一個重要內容。”陳力捷校長說,“希望老師們都積極推進課程和教學改革,加強課程思政和創新創業教育,加強課程的針對性與應用性。同時,要結合實際改革教學方法與手段,注重和體現啟發式教學、多樣化資源、個性化考核等,通過課程改革著力提升不同領域、關鍵技術的人才培養質量。”

同臺切磋,聚焦“課程改革”

提升職業院校關鍵辦學能力,專業核心課程改革是重要的切入點。學校舉辦本次“說課程”競賽的重要目的就是希望從課程定位與目標、課程結構與內容、課程設計與實施、課程考核與評價、教學效果與特色等方面,深入剖析課程建設現狀,找出短板不足,探尋改進措施,刮起一股“課程改革”的“新旋風”。

學校本次“說課程”競賽活動由陳力捷校長、蔣建平副校長等校領導親自部署,教務部統籌安排,各教學單位積極響應精心組織,在10月中旬完成初賽并從19個教研室中推選出20位教師參加校級決賽。決賽邀請了五位來自省內高職院校、在課程建設和改革方面有豐富經驗的專家教授來校擔任現場評審專家。

“每一位老師都應該要明確課程定位與專業定位的關系,以及課程改革在專業人才培養中的重要地位。”陳力捷校長表示,“課程是專業的基本單元、是教師工作的主陣地,課程標準(教學大綱)則是課程實施的依據。老師們對自己的課程和教學不能墨守成規、固步自封,要圍繞粵港澳大灣區尤其是中山的重點產業發展需求,緊密結合行業企業對不同技術崗位的核心能力要求,及時審視并更新自己的課程內容,要將新技術、新工藝、新規范、新標準納入課程建設中去,從而不斷提升人才培養的適應性。”

在“說課程”決賽中,各教學單位選派出的20名教師登臺角逐,他們圍繞立德樹人這個根本任務,結合“說課程、促教改、提內涵”主題,根據各自不同專業的特點和實際,從構建“三全育人”體系、深化“課程思政”建設、探索“崗課賽證”融合育人模式、深化教師、教材、教法“三教改革”等方面進行講演,展示課程特色。每位參賽教師陳述結束后,專家組成員進行現場提問,參賽選手根據各自課程特點,回答專家提問。

5位專家評委對各個參賽教師的演講均進行精彩點評,對學校“說課程”競賽活動的組織和選手的表現給予了高度評價。專家們強調,每一位老師都要立足崗位做到懂專業、會說課、促教改,必須熟悉課程大綱和教學大綱,這樣教學實施才有更明確的方向,教學質量才有更強大的保障,從而共同帶動學校課程建設和教學質量整體提升,增強人才培養適應性。

“希望通過這次活動,各位老師們能進一步打造課程建設的‘主戰場’、守好課堂教學的‘主陣地’。”教務部部長李海霞教授說,“我們要堅持以高素質技能人才培養為目標,緊緊抓住提高人才培養質量這條生命線,努力‘上好課、建金課’,不斷提升自己的課程建設能力和水平。”

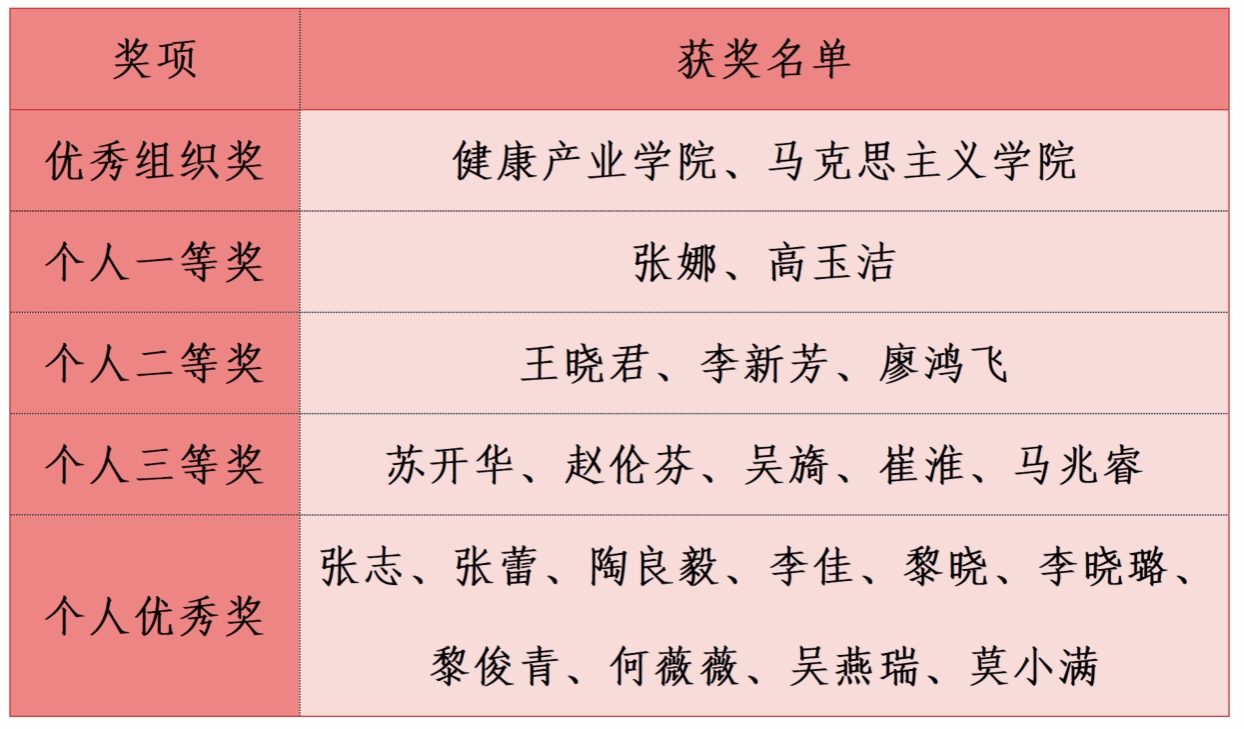

【陳力捷校長為一等獎獲獎老師高玉潔、張娜頒獎】

【蔣建平副校長為二等獎獲獎老師廖鴻飛、李新芳、王曉君頒獎】

【專家評委為三等獎獲獎老師馬兆睿、崔 淮、吳 旖、趙倫芬、蘇開華頒獎】

【專家評委為優秀獎獲獎老師莫小滿、吳燕瑞、何薇薇、黎俊青、李曉璐、黎 曉、李 佳、陶良毅、張 蕾、張 志頒獎】

【專家評委為優秀組織獎獲獎單位健康產業學院、馬克思主義學院頒獎】

創新理念,賦能“課程價值”

習近平總書記強調,要增強職業教育適應性,加快構建現代職業教育體系,培養更多高素質技術技能人才、能工巧匠、大國工匠。黨中央明確“十四五”期間教育改革的首要目標是建設高質量教育體系,在職業教育領域的集中體現為增強適應性,即讓職業教育適應人的多樣化成長需要和適應經濟社會發展需要。

主題教育開展以來,奮戰在教學一線的專任教師堅持在以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促干上下功夫、求實效,努力把學習成果轉化為干事創業的實際本領,凝心聚力促發展,立足崗位作貢獻,通過開展學習研討、企業調研、訪企拓崗等專項行動,圍繞“課程和教學內容如何更加適應產業發展、滿足企業需求”等課題進行探索和實踐。

一是進一步強化課程思政建設,落實立德樹人根本任務。

學校將課程思政建設寫入學校章程,構建“黨建鑄魂+特色育人”課程思政總體布局,實行專產對接“一院一特色”積極探索創新課程思政建設方法路徑,依托“一體(包裝群)兩翼(光電群和健康群)三支撐(裝備群、信息群、財商群)”專業群的課程體系特點,建立“深海探珠”師資建設機制、“嵌珠入課”課程建設機制和“煉珠入教”教材建設機制,按照“一課一方案”設計“個性化”課程思政內容,構建品牌育人模式、專業群課程體系和課程思政示范課程,并在實踐與探索的過程中形成了“念好‘微’字經,賦能大思政”“探珠入海 嵌珠入課 煉珠入教”“博士教授進田間琢磨透‘土特產’”等課程思政特色案例。

目前,學校已系統挖掘本土紅色資源中時代精神、產業資源中技術倫理與車間崗位中崗位素養,豐富專業群課程體系課程思政內容,優化課程設置,梳理各類課程所蘊含的思政元素和所承載的思政功能,融入課堂教學各環節,構建“思政融入、標準引領、平臺共享、德技并修、能力遞進”的專業群課程體系,以專業群核心課程為核心,建設了《工業自動化控制技術》《信息技術基礎》《短視頻與直播電商運營》《藥品生產GMP實務》等20門校級課程思政示范課程。

同時,突出實踐實訓課程的專業屬性、勞動屬性和工匠精神,利用校外實訓基地、產業學院與省級港澳青年創新創業示范基地等,立足崗位開展勞模精神、工匠精神、創新創業精神實踐學習,建立了《認知實習》《專業群+創新創業》等25門校級課程思政示范課程,讓學生深度參與實際生產、實踐操作和經營管理,提高學生勞動技能與實踐創新力。另外,借助“大師工作室”“勞模創新工作室”“中山市健康產業大講堂”“工匠訓練營”等平臺邀請黨的二十大代表、企業家、技術骨干來校參與師生座談、主題演講個人成長經歷、產業報國情懷、愛崗敬業精神,讓師生汲取榜樣力量。

二是進一步對接產業轉型升級,強化課程改革的適應性。

習近平總書記4月視察廣東時強調:“廣東要始終堅持以制造業立省,更加重視發展實體經濟,加快產業轉型升級,推進產業基礎高級化、產業鏈現代化,發展戰略性新興產業,建設更具國際競爭力的現代化產業體系。”

學校積極融入全國、全省、全市高質量發展,在主動對接中山產業轉型發展,對標中山新能源、生物醫藥、新一代信息技術、智能家電等四大戰略性支柱產業,以及高端裝備、光電光學、燈飾照明、中山美居、現代農業與食品、現代時尚等現代化產業集群,持續推動專業(群)結構調整優化的基礎上,按照核心崗位(群)能力要求,統整專業(群)核心課程,通過開展“深海探珠”計劃,專任教師根據課程與教材建設需要,采用崗位實踐、合作研發、項目課題、實地調研等方式,沉入企業一線“深海”,探取“三教”改革的第一手資料(珍珠),并在課程中引入企業典型案例、新技術、新工藝、新規范,融入課程思政、職業技能證書要求等元素,創新課程體系,形成與關鍵崗位群能力要求相匹配的融合課程模塊,確保課程內容與行業企業的實際需求緊密相連,提高學生技術能力和職業競爭力。同時,學校還積極推進國家、省、校三級專業教學資源庫建設與應用,專業課程數字化電子學習資源實現全覆蓋;遴選“課堂革命”典型案例,加強在線開放課程和精品課程建設,繼續開展專業核心課程“有效課堂認證”工作。

在推進“雙高計劃”建設期間,學校獲省級教師教學能力大賽29項,超過70項崗位標準、1100項新工藝、270項新技術融入課程和教材;形成了2個省級“課堂革命”案例;獲國家級課程思政示范課程2門;78課程高質量通過“有效課堂”認證;完成25個專業教學標準、121個專業核心課程標準的制(修)訂。

今年7月,教育部辦公廳印發了《關于加快推進現代職業教育體系建設改革重點任務的通知》,其中“開展職業教育一流核心課程建設”是11項重點任務之一。課程是職業教育高質量發展的核心要素,課程改革是新時代職業教育發展的重要環節,直接影響著人才培養的質量,也是增強其適應性的關鍵核心。

學校主動適應人才發展需求,根據職業教育生源類型、文化基礎差異和學生發展目標不同,積極探索分類分層培養,遵循職業教育國家專業教學標準,根據產業需求、行業企業要求和學生個體特點,明確不同類型學生的培養目標和規格。尤其面對中山乃至粵港澳大灣區戰略新興產業集群發展,構建新一代信息技術、人工智能、高端裝備等一批新增長極,學校對如何為行業企業培養更多精英型的技術技能人才進行了深入思考和創新探索。

在培養精英人才的過程中,五個二級學院堅持向產業鏈高端看齊,瞄準行業企業崗位所需的核心能力,對標優質企業對核心技術人才的需求,課程改革和教學內容以產業企業前沿的技術為主,用真實的項目指導學生,在課程中融入“專業、技術、資源、研發、競賽、實習、素養”等多方面的元素,為基礎好、學得好、技術好的優秀學生構建定制化課程體系,用心用情打造“發現人才,培育精英”平臺。

例如,包裝設計學院通過“雙師協同打造線上線下混合的崗位課程”,以印刷媒體技術專業的核心課程“印前處理與排版”崗位課程為例,聯合行業企業技術專家,采用“羅列-合并-分析-描述-提煉-分類”的方法,剖析關鍵崗位(群)職業能力,將新規范、新技術、新工藝引入課程,構建育訓一體化的崗位職業能力標準、崗位課程標準、崗位等級認證標準,實現教學內容與崗位工作任務一致性、保證崗位導師分工協同教學的有效性。目前,該課程改革成效明顯,其中雙師團隊立項國家級精品在線開放課程 1 門,出版新型活頁式教材1本,“崗課證融合、德能技兼修”的雙導師協同異步教學范式課程改革案例入選2022年廣東省“課堂革命”典型案例。

光電信息學院通過“菁英訓練營”,積極打造企業精英儲備人才快速培養鏈。通過以專業群建設為根基,依托相關崗位典型生產任務梳理崗位能力,并以課程改革為抓手,引入企業真實生產案例作為項目制的教學模塊,建立“厚基礎、重模塊、強應用”的課程體系。同時,學院打造“教學名師+四有名師+系列大師工作室”的強大師資團隊,通過“導師制”培養和精選實訓任務,遴選出“懂技術、愛鉆研、有志向”的光電精英學子,構建出“重實戰、有活力、可持續”的教學相長育人環境。近年來,從這個被譽為“魔法訓練營”出來的學生,在重要的技能競賽中獲全國一等獎和二等獎共4項、廣東省一等獎10項、行業企業獎項60余項,有的學生畢業后剛入職月薪就有7000元,試用期結束后目前月薪已超過1.7萬元,實現優秀學生與優質企業的“雙向奔赴”。

這只是學校積極對課程改革進行探索實踐的縮影。還有裝備智造學院的“工匠訓練營”青春匠心育人、健康產業學院“一枚果創生一條鏈”“一條魚富了一條村”、財經商貿學院“聚火星工作室”培育鄉村CEO等創新人才培養模式的特色做法,一直都在不斷豐富著學校課程改革的內涵和元素。

習近平總書記強調,要激勵更多勞動者特別是青年人走技能成才、技能報國之路,培養更多高技能人才和大國工匠。在高質量發展的新征程上,學校正是用有效的舉措和真實的案例,努力將總書記對職業教育的殷切期望轉化為技術技能人才培養的強大動力和生動實踐,為全面落實省委“1310”具體部署和市委“再造一個新中山”戰略目標積極作出新貢獻。

編輯|撰稿:鐘嘉妍、孔璐

責編:朱俊、李海霞

總編:樊向前

稿件來源:組織宣傳統戰部、教務部